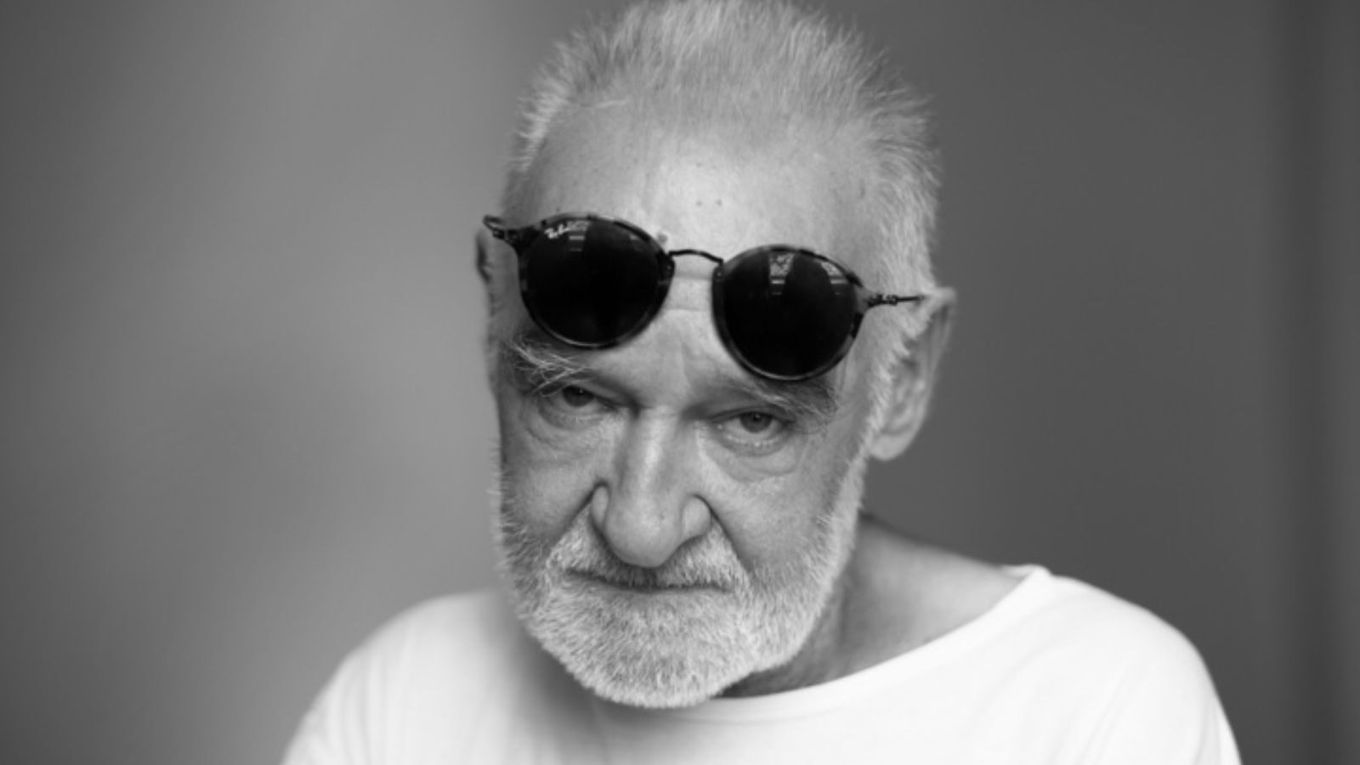

Béla Tarr

Regista

2025

Motivazione

Nell’anno in cui la Capitale europea della cultura si fa doppia, come nello straordinario caso transfrontaliero di Nova Gorica e Gorizia, abbiamo voluto raddoppiare anche il Premio Darko Bratina, così intimamente legato a questa duplice cultura, sospesa tra Oriente e Occidente. Abbiamo dunque scelto di attribuirlo a due autori cinematografici provenienti da due mondi diversi: da una parte l’Est, con Béla Tarr, immenso maestro ungherese capace di narrare la maledizione e la resistenza di un mondo in frantumi; dall’altra l’Ovest – o meglio, due voci unite, (anche se uno è di origine Armena) Yervant Gianikian e Angela Ricci-Lucchi che in cinquant’anni hanno dato vita a un cinema inedito. Un cinema nato da immagini ritrovate, non loro personali, ma di tutti noi, che ha saputo tessere la memoria del mondo umano (basti pensare alle pellicole composte a partire dai filmati girati da Luca Comerio durante la Prima guerra mondiale). Con le loro opere hanno attraversato il mondo dimostrando che il cinema nasce lungo i percorsi della libertà, del dialogo, della poesia e dell’indipendenza di scelte anticonvenzionali, esigenti e dinamiche.

Entrambi i premiati, con il loro lavoro creativo, hanno tracciato nuove strade per uno sguardo diverso sul cinema, capace di oltrepassare confini geografici e linguistici. Le loro visioni hanno aperto spazi di riflessione sulla storia, sulla società e sull’arte, insegnandoci che il cinema è luogo di incontro tra culture, memorie e destini umani.

Biografia

Béla Tarr viene dall'Ungheria (luogo topico e soggetto politico di quasi tutto il suo cinema), dove a 24 anni realizza il suo primo lungometraggio, Nido familiare (Csalàdi tuzfeszek, 1979), camera a spalla e tanta rabbia, sostenuto dallo Studio Béla Balázs. Dal Cinemarxismo (titolo di un suo corto del 1979) degli esordi a Perdizione (Kàrhozat, 1988) la camera negli anni si è fatta meno nervosa e la rabbia si è fatta più profonda, i colori si sono addensati nel bianco e nero che ha caratterizzato tutti i suoi film successivi, la narrazione rarefatta, il cinema semplificato fino all'essenziale.

Nel 1994 presenta alla Berlinale il film che lo ha reso celebre nel circuito festivaliero internazionale, vincendo tra l'altro l'Orso d'argento, Satantango, sette ore e venti minuti, girato nella pianura (anche se sembra più una palude) ungherese. Pur non interessandogli la narrazione quello che intesse attraverso un lavoro ritmico prodigioso ha lo spessore, il respiro e l'ampiezza del cinema di John Ford o della letteratura di Melville, anche se nel suo caso parlare di referenze è sicuramente fuori luogo, perché se da una parte il suo cinema può ricordare i movimenti di Andrej Tarkovskij o di Miklos Jancso, dall'altra prende una strada tutta sua, dove la dimensione politica (nel senso rosselliniano, quindi in relazione all'umanesimo) ha un peso consistente. Basti pensare al suo cortometraggio Prologue o a Werkmeister Harmoniak, per citare i due esempi più diretti.

Il suo ultimo film, A Torinoi lò, realizzato del 2011, è veramente il suo ultimo film, nel senso che lo ha girato con la consapevolezza che sarebbe stato il suo ultimo (girato in pellicola, in quel formato che per oltre un secolo è stato il terreno su cui il "cinema" si è mosso). Ha mantenuto il suo proposito, limitandosi a preparare qualche anno dopo a Vienna una installazione, e a dedicarsi negli anni alla sua film.factory a Sarajevo, la scuola di cinema dove ha proposto un'educazione non ortodossa a una nuova generazione di cineasti (da lui prodotto negli anni seguenti).

Resta, tra i cineasti della sua generazione, tra i più schivi e nello stesso tempo tra i più celebrati nell'ambito del cinema d'autore, categoria che gli sta stretta, ma che per tanti aspetti incarna come pochi.